编者按 作为“社会细胞”的中国家庭正面临“千年未有之变局”,宛如这几十年来在经济改革大潮中急遽变化的中国社会。最近,国家卫生计生委副主任王培安在世界家庭峰会上表示,经济社会发展和人口结构调整使我国家庭的规模、结构、形式、功能等都发生明显变化,家庭发展面临一定挑战。

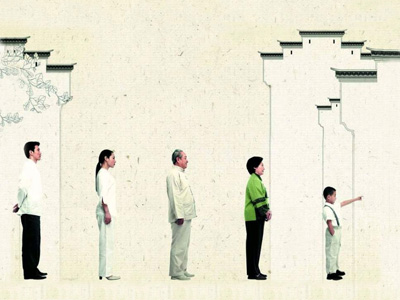

上世纪七八十年代以来,伴随着人口发展领域的巨大变革及经济发展,中国家庭呈现出五大变化:家庭规模小型化、家庭结构核心化、家庭类型多样化、家庭关系松散化、家庭功能有所弱化。相对固定聚居的大家庭形态趋于解体,越来越多的新家庭形态出现,由此也带来了不同的新人群:独生子女、失独父母、丁克族、单亲母亲、单亲子女、不婚族。这些新家庭形态也出现不同于以往的各种新观念,家庭内部成员之间的价值观冲突明显,家庭代际呈现新的对话、磨合。

在当今中国,社会流动性大造成一方面家庭成员的自由度变大,另一方面家庭关系松动、缺失,家庭这个社会细胞的稳定性令人担忧。无数从农村流动向城市的人,无数行走在国内海外之间的人,造就这些词汇:漂一代、留守儿童、留守老人、空巢老人等等。即使在表面上仍然保持稳固形态的家庭内部,互联网对家庭成员交流模式的冲击也无处不在,家庭财富增加带来的经济理性更在悄然取代传统的家庭价值。

流动的时代,网络的时代,财富的时代,这些都是与几千年来自给自足的传统农业中国格格不入的事实,而它们已经到来且不断加速前进,摇晃着、“拆迁”着建立在传统农耕文明基础上的家庭大厦,使之渐渐面目全非。被裹挟着前进的我们,是否还能认识家庭的含义,把握家庭的命运,重建家庭的价值?

毕竟,我们都是家的儿女,无论如何我们的内心都需要珍藏一份对家庭温暖的认同与向往,这是一个社会、一个国家的稳定所系。或许,我们需要回到家庭故事中那些熟悉的场景,咀嚼那些早已司空见惯的变化,从中去寻找、把握中国家庭的未来。

流动时代,亲情在流失

家“漂”在中国大地上

随着“80后”一代逐渐进入成家立业、生儿育女的而立之年,他们的父母开始加入“漂一族”行列。本该安享晚年,却为帮儿分忧,照顾孙辈,不远千里“漂”至陌生大城市,为儿养儿。语言不通、文化差异、情感孤独,最痛心是儿女的不理解,每天念叨“恨不得立刻离开”。“老漂族”的日益庞大成为大城市里的一道风景。

清晨6点多天蒙蒙亮,在安徽省合肥市南郡明珠小区内,59岁的肖金枝在给儿子媳妇做早餐,然后叫醒5岁的小孙女,帮助穿衣喂饭后,坐20分钟的公交车送去幼儿园,这便是她一天洗衣打扫、带孩子的异乡生活的开始。

为了照顾孙女,肖阿姨和老伴从安庆潜山县来到合肥市已有5年,对于家乡的思念却越来越浓,“看见路上有人说安庆话,就想凑上去聊两句,经常会梦见家乡的人和事。但儿子儿媳工作忙,我们走不开啊”。

许多老一代打工者仍在坚持。58岁的熊邦明来自重庆北碚区东阳镇,给重庆一家花木公司打工已经有10年时间,老伴也和他一起住在这里。他指着住着的简易板房对记者说,这是公司花3万多元在桥洞里给工人建的。每户一个屋子,他的屋子紧靠着洞口,可以看到外面的江边。

家里的大米、蔬菜堆在床侧,灰白的水泥墙、昏黄的灯光,除了床边挂着的几件衣服,屋里没有鲜艳的颜色。

熊邦明已经连续3年没有回家过年了,他有一个25岁的儿子,在广东当厨师。他说,老家有4间房子,还有1亩多地,现在都给兄弟们照看了。城里的生活累一点,但还是挺好的。晚上5点半下班,吃完饭就去散散步。

熊邦明说,自己还没有想过回家,现在干活挣钱,等老了干不动了再回家种田。记者问他还打算干几年,他沉默了一会儿说:“10年。”