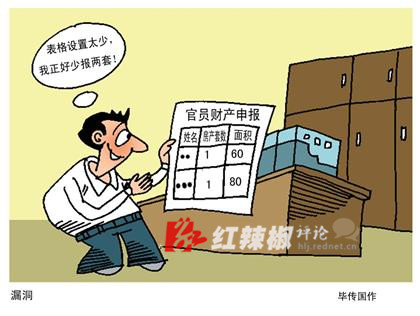

相关内容:官员财产申报表格有“漏洞”

(官员财产申报表格有“漏洞”)

“要求我们填写的是财产申报表,但是表格的一些设置让我们很难如实填写,所以很多人都选择少填。”近日,广东省某央企机构的副处级干部黄锡唐告诉记者。实际上,财产申报在广东政府、企事业单位中并非新鲜事。早在两三年前,广东省政府就要求副处级以上的官员申报登记名下和直系亲属房产,今年开始,副科级以上官员也被纳入登记的范围内。今年两会后,多地官员财产申报进程提速,然而,官员财产透明化依然遭到不少潜在的阻力。(4月3日《华夏时报》)

媒体评论:“表不够填”启示官员财产申报升级

“要求我们填写的是财产申报表,但是表格的一些设置让我们很难如实填写,所以很多人都选择少填。”近日,广东省某央企机构的副处级干部黄锡唐告诉记者,申报表格中要求填房产信息,然而仅设置了3到4行可填。(4月3日《华夏时报》)

就在前不久,中央党校教授、长期致力于财产公开的林喆就表示,现在实行的财产申报制度都存在一定的缺陷,在设计时少了三个关键环节:对于申报内容的审查,对于申报结果的公示,以及对于谎报、瞒报行为的惩治。现在看来,实际情况可能比他所总结的还要让人悲观:即便是一份小小的表格在设计上都未能为“如实申报”预留空间。此一细节无疑再次力证了当下官员财产申报制度的形式主义。

“不知道怎么填,干脆就填一处”。面对“不够填”的疑问,单位领导如是“轻佻”的指导,足见制度执行上的随意。但很显然,这种尴尬的出现,关键原因并非只是执行环节的失范,而是关系到制度设计理念上的问题。所谓的申报,顾名思义只是一种“申请报告”,且只是向上级“报告”,并无对外公开、向民众“报告”之意。换言之,这种性质决定了它只是行政系统内部的一种“例行公事”,由于缺乏外部性监督,其严肃性随着行政层级的降低而逐级失效,将不可避免。最后只能沦为徒有形式的“自我登记”,反腐目的自然落空。

更值得警惕的是,这一制度设计所蕴藏的对于官员“自主登记”的信任,已然违背了相关制度设计的初衷。众所周知,所谓官员财产申报、公示,所谓监督公权力,都是源自对于权力的天然不信任。如果一项指向反腐的制度,居然建立在相信官员会如实申报的基础上,没有真实性审查,没有公开倒逼,连呈现“真实”的“表格”都不具备,又何尝不是一种讽刺?

呼吁官员财产公示的民意已经酝酿多年,在这个过程中,财产申报制度的诞生貌似成为一种应对舆论的折中之举。显而易见的是,它远不是公众所期待的反腐利剑,在实际效果上,它也未曾发挥慰藉人心的制度效力。从长远看,财产公示被申报所取代,其执行上的随意性与致命性的漏洞,甚至会间接损伤财产公示制度本来的严肃性与效力,否定其存在的必要性,这一潜在影响不可不察。

“不够填”的申报表,只是封闭和随意的官员财产申报制度形式化的一个新注脚而已。无论是其形式上的纰漏还是实际反腐效果的不足,都证明这项制度确实已经到了转型和升级的时候。新闻中一个值得关注的细节是,表格设计乃至这项制度所蕴藏的弊端,主要是源自公务员群体的自曝,在某种程度上说明,即便是在公务员群体内部,推行公务员财产公示制度,依然有着不可小视的支持力量,以往那种将官员财产公示制度的阻力全部推向公务员群体的说辞或有失公平与真实。而如何“打捞”并凝聚这部分“体制内力量”显然是不该被忽视的改革策略问题。

不妨说,缺少了审查、公示与惩戒机制,苛责财产申报表格不够填的细节“疏忽”实在无甚意义。因为这种“细节”正是由制度本身所决定的。改变之道,只能是整体性推进制度的转型——由财产申报向财产公示升级。 (来源:西安晚报)