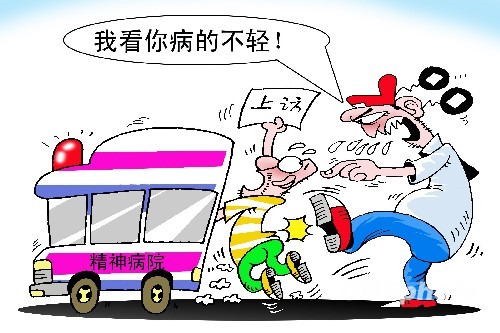

【中国新闻周刊10月12日综合报道】当入学、罚款、捐助、破案等遭遇指标衡量,作为专有名词的“中国式指标”屡被诟病。近日,郑州市卫生局摊派指标寻找精神病人的消息更是引发质疑,指标之压下,会不会凑数完成?社会公正是否扭曲?按指标寻找精神病,更像一场“没病找病”的闹剧。

事件·郑州摊派精神病指标

2012年9月,郑州市卫生局下发的文件要求,各县(市、区)累计筛查发现重性精神疾病患者任务数不低于辖区常住人口的2‰。也就是说,在郑州拥有910万城市人口中,每1000人要找到2个重性精神疾病患者,每500人里就有1个。按照一家4口的比例算,500人差不多是一百多户,就有一个是“精神病”。

2‰的比例据说已经是低于上级规定的标准。今年9月初,郑州市卫生系统要迎接上级领导的视察,又加大以量化指标为参照的各种考核。

消息发布后,舆论哗然,引发诸多质疑。10月9日夜间,郑州市卫生局对此做出书面回复,称“指标”指的是“重性精神疾病患者检出率”,2‰只是筛查管理的指导性指标,不是强制性工作任务。

《2012年度郑州市重性精神疾病管理治疗项目任务分配表》全文虽没有出现“强制”及“扣分”、“处罚”等字眼,但郑州市卫生局确实将需排查总数的8324人分到了各个县和区。

在郑州市金水区,“应在2012年继续完成的排查数”为1742人,然后金水区按照这个指标在具体实施时对下辖的各个社区按照人口数进行分配。合计要求39个社区完成2023人的排查任务。每个居民小区都有任务。

上有压力,下有指标,能完成吗?据媒体调查,至少对部分社区来说,重性精神病的统计指标成为了一名不可能完成的任务。郑州市丰产路林科社区卫生服务中心登记的病人才12个,距离分配的71个指标还差59个。而在北林路社区卫生服务中心,建档登记的一共45人,与规定指标相差119人。

“即使真的不强制,上级的要求在下级看来也从来都带着强制的意味。”郑州市金水区一个社区卫生工作人员对媒体说:“上面有文件,下边不完成总是不好的”。