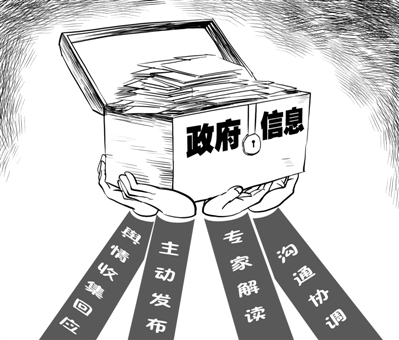

漫画:李瑞宁

《政府信息公开条例》实施6年多来,我国政务公开已经在新媒体环境下形成舆情收集回应、主动发布、专家解读和沟通协调四大机制。这四大机制的形成,意味着“2.0版”的政务公开格局逐渐成熟,政府与社会公众之间的信息沟通更快捷、更顺畅。

回应热点 解疑释惑

构建舆论“定盘针”

“今天,有人编造谣言称成都市可能限牌。目前,我市正对谣言展开调查”,4月4日晚,四川成都市公安局官方微博@平安成都发布的一则公告,迅速破除了当日下午出现的网络谣言。随后,造谣者被行政拘留。

仅半天时间,一则谣言被消弭于无形,政务微博的及时发布机制功不可没。“在新媒体格局下,各地政府充分利用微博、微信等新媒体网络平台,建立起舆情收集、研判和回应机制,让新媒体手段成为及时解疑释惑、澄清事实的制胜法宝。”四川省社科院管理学研究所所长伏绍宏如此评价新媒体在政务公开中的作用。

捕捉外界对政府工作的疑虑、误解,甚至歪曲和谣言,在网络时代显得至关重要。陕西省网信办主任张琳认为,“运用网络新媒体手段,将政府信息公开的介入点前置,可以充分发挥正面引导的作用”。

及时介入,甚至提前介入,政府信息公开在舆论热点中起到的“定盘针”作用,正在为越来越多的地方政府所重视,舆情收集和回应已成为政务公开工作的重要组成部分。“没有任何一种信息,能在公信力、传播力和影响力上,和政府公开的信息相比”,东北师范大学传媒科学学院教授王以宁认为,在舆情回应方面加强政务公开,就是加强政府的公信力建设。

在政府信息公开成为常态的今天,面对舆情热点,“是否公开”的疑问已经转化为“如何公开”的谨慎。“舆情收集越来越趋向专业化”,北京信息科技大学信息管理学院教授王长梗说,“目前全国有1000多家数据分析公司能为政府提供网络舆论监测服务,这将在政府信息公开中极大地提高舆情收集能力”。

主动发布 有效传播

形成政策“扩音器”

从报纸、电视到官方网站,再到政务微博、微信等,在政府信息公开手段更为快捷的同时,政府部门公开的积极性也在加强。

“利用新媒体手段,政府信息公开的方式正在朝着多样化发展”,广东省政府新闻办副主任王永清表示,以官方网站、微博等网络形式发布的政府信息,受众面广、查询便捷,提高了政务公开的效率。

4月底,云南部分地区发生严重旱情,各地在抗旱期间,多次利用政务微博发布抗旱工作投入情况、最新进展与水库蓄水情况,不仅有效稳定了旱区生产局面,而且为基层农村的抗旱工作提供了重要指导信息。云南省防汛抗旱指挥部办公室主任熊执中介绍,云南各地干旱时期的旱情及抗旱工作情况公布已形成日常制度。

“主动发布体现的是一种政务自信,当这种自信成为常态,便能和社会公众形成良性互动,进一步提高政府信息公开的质量。”南京大学政府管理学院教授李永刚认为,政府信息主动发布制度的普遍建立,对于提高国家行政效率有着不可估量的影响。

《2013年新浪政务微博报告》将关注度、原创率作为政务微博排名的重要指标。武汉大学政务信息学副教授王三山认为,这两项指标跟政务公开的结果相联系,实际上体现了各省政府信息公开的能力。